![]() LEDの歴史

LEDの歴史

LEDは少ない消費電力で発光し、寿命が長いのが特徴です。(蛍光灯の寿命が約1万時間に対しLEDでは約4〜5倍程度長) そのため、電化製品では電球に代り表示素子として良く見かける部品です。 しかし、従来は発光量が小さく照

明用としても注目されていませんでした。 しかも、発光色は赤、橙色、黄色、黄緑、緑色しかありませんでした。

RBGディスプレイ等へ応用範囲を広げるには白色が必要ですが、その白色を得るには以下の3通りあります。

1)光の3原色RGB(赤、緑、青)を合成する。(色むら、単色LEDより高い)

2)近紫外線を 赤、緑、青の蛍光体に照射する(高品質だが高価)

3)青色LEDと補色関係の黄色の蛍光体を合成する。(安価で一般的)

いずれにしても、青色 L E D の開発が待たれたわけです。

ところが、2001年8月に日亜化学工業の中村修二氏によって青色LEDが発明され、光の3原色が揃った事により用途が飛躍的に広がる事となりました。 この時の青色LEDは窒化ガリウムを利用していたのでコストが割高だったようです。

その後、安価な酸化亜鉛を用いた青色LEDが2004年12月、東北大学勤続材料研究所の皮秋雅司により開発に成功しました。

(中村修二氏は青色LED製品化に貢献により赤崎勇・天野浩と共同で2014年のノーベル物理学賞)

現在の白色発光ダイオードの主流は蛍光体を用いた方式であり、一般に「青黄色系擬似白色発光ダイオード」と言われているそうです。

近年、照明用の高輝度LEDなるものが開発され市販されるようになりました。 懐中電灯のような小さなものから駅の掲示板、信号機、大型液晶ディスプレイ、自動車ランプ、そしてヘッドライト用へと、その高輝度は益々加速しそうです。 なんとも言っても入力電力に対して光エネルギーへの変換効率が電球(8〜15%)や蛍光灯(30%)に比較して格段に高く、なんと90%以上もあります。小さな電力で明るい光を放つ事ができる事は省エネにはもってこいです。 蛍光灯からLEDに変えると消費電力は数分の1に抑えられます。

LEDは、次世代照明として発展する事でしょう。

入手したLEDの規格は以下のようなものです。

直径・・・・・・・・10mm砲弾型

動作電流・・・・20mA

明るさ・・・・・・6000mcd〜7000mcd

電圧:3.3V〜3.5V

通常、電化製品に使用される表示用のLEDの明るさは数mcd〜数十mcdですから、100倍以上の明るさです。

1)規格以上の電流は流さない

電球ランプの場合は電流を多く流すと明るくなりますが、LEDの場合はそんなに変わりません。規格以上の電流を流すと寿命は極端に短くなるか、瞬間的に壊れてしまいます。 通常は抵抗器などで電流制限するか定電流回路で制限して使用します。

2)温度上昇を避ける

光への変換効率が高いとは言え、樹脂内の熱はこもりがちです。今回のLEDでは気になりませんが、もっと高輝度タイプのLEDでは放熱用の銅版などに熱を逃がす必要があります。 LEDは半導体素子であり、その接合面の最大定格温度をジャンクション温度と言います。 これは最大125度であり、これ以上は半導体としての働きが崩壊してしまいます。

実は今回、入手したLEDは格安品で、色合いや明るさにバラツキが目立ちました。

格安だったので1,200本を入手して選別して使う事になりました。

白色LEDは元々は青色LEDに黄色の蛍光色を入れたものです。 その製品の色合いはバラツキにより、なんと・・ 真黄色〜白色〜青色までさまざまなのが出来るようです。

(通常の高品質なLEDを購入すれば大丈夫でしょうが・・・)

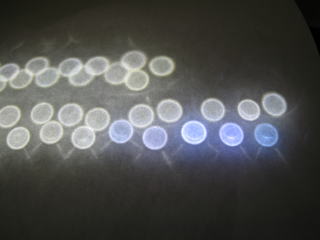

↓実験用のボードに組んで色合いの選別です。

下の回路を2系統分を組み込んで66本の色合いを比較します。

回路は10mAの定電流ダイオードを2本並列で20mAに制限しています。

|

|

点灯した時の写真です。実際はもっと明るく直視できません。 |

|

|

真上に白紙を置いて眺めると色合いの違いが一目瞭然です。と言いたいのですが・・・ 人間の目のはかなさです。ジートっと見ていると訳が分らなくなります(^_^;) 毎日毎日、眺めては溜息ばかりで、何かデジタル式の測定器が欲しいくらいです・・・・・・ |

|

|

玄関用に製作した基板です。LEDは33x4個 消費電力は8W。 明るさは裸電球20W弱程度でやや暗いです。 結果的に玄関用は夜中ず〜と点灯してるので温度上昇があったのか寿命が短く数ヶ月で暗くなってしまいました。  |

|

|

|

|

|

お手洗い用のものです。LEDは33個。 |

|

|

|

|

|

駐車場を照らす赤外線式のライトです。 点灯時間は1分程度にしてあります。 LEDは玄関と同じ 33x4本で 8Wです。 従来は150Wのセンサーライトでしたが8Wでも充分な明るさで申し分ないと思っています。 ケースは100円ショップで買った食材用タッパです。 |

<参考>

トヨタのレクサス『LS600h』に搭載した小糸製作所のLEDヘッドライト

LEDについてはここで入門から応用まで詳しく解説しています→ オーディオ−Q