![]() はじめに

はじめに

前作は「針金ハンガー」を使って7エレループを作りました。

製作するうちに、少しコツを掴んできたように思えます。

しかし、出来上がっては見たものの、調整に関しては釈然とせず、まぐれで出来た感じがしました。

実際に固定用として使うには強度や防水の点でも課題があり、2作目を作ることになりました。

今回の材料は太さ3φの銅線を使います。

この銅線は廃材の8D-2Vから取り出した心線で、有効活用してみました。

エレメント長は寸法が確定するまで可変式としました。

エレメント間隔は電材を使っているので前作同様に軽くスライドできます。

エレメントの太さは3φなので、圧着端子は「R3.5-4」を使用しました。

(前作は2φだったので、R2-4でした。)

|

ブームは前作と同じ塩ビパイプ(VP-16m1m) 縦はVP−20です。 これは塗装前の状態です。 |

|

エレメント長を可変にするためのパーツです。 0.3mm厚真ちゅう板で作りました 丸い部分に3φ銅線を挿入してスライドします。 銅線に軽く圧がかかるくらいにペンチで調整しておきました。 長さが決まったら半田を外し、銅線は圧着端子側に本付けしました。 |

|

出来上がったエレメントです |

|

放射器と第一導波器のエレメント長の調整中です ここは数ミリ単位の調整になります。 |

| シルバーで塗装しました。 熱対策です。 銅線は塗っていません。 同軸を支えるのに針金ハンガー40cmをパイプに差し込みネジ止めしてます。 同軸は撮影の為の仮接続です。 また、エレメントの変形防止にプラ棒(2.5ミリ角1m)をナイロン糸で巻き接着剤で固定しました。 左側から反射器、放射器、第1導波器〜第5導波器 間隔は前作と同じです。 全周長 前後間隔 反射器からの距離 --------------------------------------------- 反射器 787 0 0 放射器 700 232 232 第1導波器 679 103 335 第2導波器 632 165 500 第3導波器 632 190 690 第4導波器 632 189 879 第5導波器 632 108 987 |

|

|

給電部です コネクタ周りに小さなPTEボトルから円形に切り出してシリコン接着してます。 (防水対策) 実際の取り付け時は同軸コネクタ周りをテーピングします。 若干、斜め取り付けなのでコネクタへの浸水はないと思います。 |

| 同じく給電部です。給電部分は雨水で短絡しないように小さなPTEボトルから切り出してシリコン接着してます。 中が少し見えるように塗装を一部やっていません。 結露対策で下部に小さな水穴を開けています。 他のエレメントはシリコンではなく建築用のシーリング材をネジ部にコーティングしました。 メンテ時に外しやすいからです。 給電部の建築用シーリング材使用は避けて、念のためシリコン使用としました。 |

|

| 給電部のアップです。 前作同様ですがアクリル板は横から見ると20度ほど”くの字”に熱で曲げてあります。 防水対策の為にコネクタをやや斜め下に向けました。 |

|

|

SWRです(一目盛りが0.2)。 2階ベランダで測定 430M〜440Mで、1.25〜1.05〜1.35くらいです . |

![]() アンテナ敷設

アンテナ敷設

2022.4..16(土曜日) いよいよ、アンテナを敷設しました。

既に取り付けてあるローテ―タの上に塩ビパイプ(2m+1m)で取り付けました。

今までのディスコーンアンテナと切り替える、同軸スイッチも取付完了です。

局を受信して回転させると、シグナル強度が変化しました。

感覚としてはS4の局は±10度ほどでS2になり、±20度ほどでS0となりました。

また、無指向性ディスコーンアンテナと比べると、聞こえなかった局が聞こえるようになりました。

今後、更に詳しいビームパターンのデータを取る予定です。

下に見えるのはディスコーンアンテナです。

![]() ビームパターン

ビームパターン

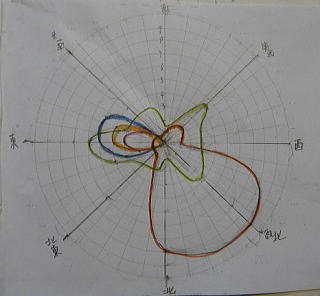

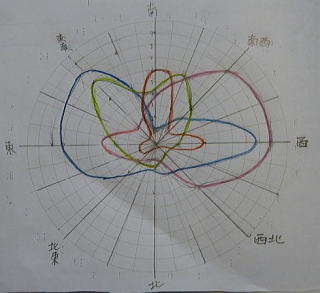

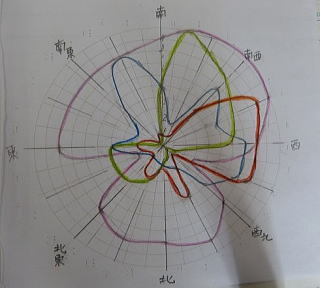

実際の局を受信してシグナル強度をグラフにしてみました。

弱いシグナル局の場合は綺麗なパターンになるようです。

強いシグナル局の場合は建物や山岳反射の影響でしょうか、複雑なパターンになるようです。

ディスコーンアンテナとのシグナル強度の差異の記録です。

S1→S7、S1→S3、S4→S9+、S1→S6、S2→S9

と、以外に利得があるように感じます。

とにかく聞こえなかった局が聞こえるようになりました。

ローカル局の場合はサイドが切れるのみ

西側に山岳(丹沢山脈)があるので影響が見える

![]() 製作時の備忘録

製作時の備忘録

調整方法が難しく、これはと言う手法があるかどうか分かません。

個人的な備忘録として残しておきます。

1:Nano VNAでSWRを測定する場合は使用する同軸ケーブルでキャリブレーションを事前に行っておく。

自分は付属の30cmケーブル2本繋ぎとしました。

数mの同軸ケーブルでは正しいSWR測定とならないようだった。

リグのある場所まで10m程繋いで、Nano VNAでSWRを見ても正しく表示しないようでした。

2:調整は2エレ状態の放射器+第1導波器から始める

目標周波数は高目の周波数とする。

放射器より第1導波器エレメントは短くなるはず。 放射器を1.0とすれば第1導波器のエレメント比率は0.97。

放射器=第1導波器となる失敗もありました。 これだとSWRが良くても飛んで行かないでしょう。

反射器を付けると4MHzほどダウンするので433M目標なら437Mあたりとしました。

3:放射器と第1導波器の関係

間隔を近づけるとSWRは下がり、シャープなV字型となり共振周波数(f0)は上昇する。

逆に間隔を拡げるとSWRは上がり、なだらかになる。 共振周波数(f0)は下がる。

間隔は概ね90mm〜110mmとなった。

1cmで0.6〜0.8M程度、共振周波数(f0)は変化する。

放射器のエレメント長は1mm当たりで約0.33MHz変化した。

4:反射器の取り付け

反射器のエレメント長比率は今回は1.12だった。

反射器を取り付けると、f0がダウンするので再度、調整する。

5:導波器2〜導波器5を取り付ける。 エレメント長比率は0.90 。

導波器2の位置によりSWRは変化するので、なだらかなカーブの位置に置く。

導波器3、4の位置は第2と第3間隔より+数10mmの位置

導波器5は1mブームの最先端に置く。

各エレメント長は使用する材質で異なるようで、間隔は変わらないようだった。

導波器の間隔には0.27λと言う理論があるようです。(約18.6cm)

これもビームパターンに影響があるのではと思うが定かではない。

今回は高感度電界強度計が浮遊する電波まで検知して詳細が分からなくなった。

出来れば、430Mだけ検知する電界強度計であればと思う。

概ねのパターンがあるのが分かった程度で終わった。

利得については定かではない。 7エレループの場合、7エレ八木スタック相当らしい?。

Sメータの1目盛りが3dBのようなので、3つなら9dB、4つなら12dBなのだろうか?

(END)

アマ無線のページに戻る