10/26 3.5M拡張の工事は終えた状態ですが作動出来ていません。

以降は此処に書いて行きます。

![]()

![]() 2021/10/27 7Mは改善されました。

2021/10/27 7Mは改善されました。

ディップメータによるディップ周波数の確認が見れました。

同軸ケーブル終端に0.9φ10ターンのコイルを付け、ディップメータのコイルを

近づけたのです。

しかし、各バンドはピッタリの周波数ではなく、0.95倍ほど低いので定かでは

ありません。

7Mエレメントのヒゲを20cm折り返してSWRを測定しました。(②のSWR)

若干、まだ中心周波数が低かったので、25cm折り返してみたら良い結果に

なりました。(③のSWR)

ただ、3.5Mは依然として送信機の保護回路が作動してパワーは出ません。

以降は3.5M用の延長エレメント(現状は4.8m)を折り返すなど試みてみます。

パワーが出るようになれば良いのですが分かりません。

SWRの様子↓(クリックで大きくなります)

|

![]()

10/28 3.5Mの電波が出るようになりました!♪

昨日までのエレメントの状態です↓

21Mトラップ 7Mトラップ

[バラン]---------□------------□-----------------

E1:3.12m E2:3.93m E3:4.8m

(21M,7Mのヒゲ省略)

今日、延長エレメント(E3)を少しずつ折り返してみました。

結果は以下となりました。

1) 50cm折り返す(E3:4.30m.) ・・・ 状況変わらず。電波出ず。

2) 150cm折り返す(E3:3.30m) ・・・ 電波が出た!

3.500Mで70%ほど。 3.550Mで4%ほど (まだ長い)

3) 250cm折り返しに相当(E3:2.30m). ・・・ 3.5Mバンドで出なくなった。 (1.0mカット)

4) 200cm折り返しに相当(E3:2.80m) ・・・ 同じく 3.5Mバンドで出ない。

検討した結果、E3エレメント長は3.05m付近で最適のようです。

しかし、当初の想定より短か過ぎです。

![]()

10/29 やっと3.5M完成です

延長エレメントの長さを変えてようやくパワーが出るようになりました。

エレメント長は3.24mで落ち着きました。

|

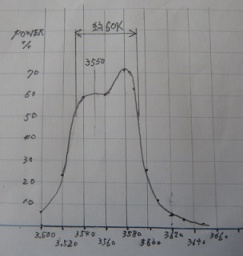

SWR形のパワーメーターの指示をグラフにしてみました。 妙に凸凹です。 無線機の調整が出来ていないのかと思いダミーロードに変えると 全域でほぼ平坦な出力が出ていますのでアンテナ特性のようです。 |

|

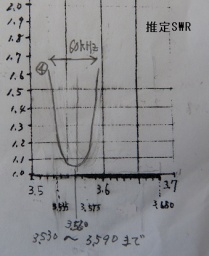

SWRの値はSWR計がフルスケールにならないので推定です。 使用できる帯域幅が60KHzしかないのが気になります。 3.530Mhz~3.590Mhz (中心周波数:3.560Mhz) |

ここまでの、5バンド全てのSWRを測ってみました。

7Mが少し高い方にずれているようです。

↓クリックで大きくなります

|

7Mも3.5Mもエレメントやヒゲは仮止め状態です。

暫く、これで天候による変化や昼夜の様子を見てみます。

|

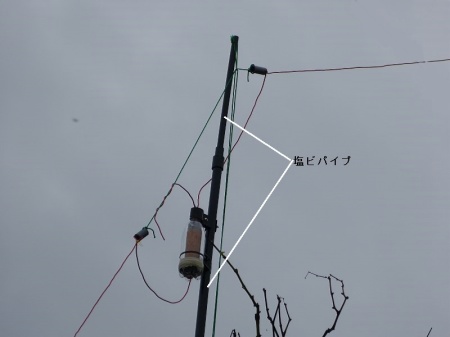

アンテナの様子 3.5Mの為の7Mトラップコイルはペットボトルに収め 縦に置いてます。 |

|

トラップコイル周りです。 緑線はロープ、赤線はエレメントです。 |

![]()

10/30 北側の延長エレメント(E3)を水平に変更

いろいろと変化しました。

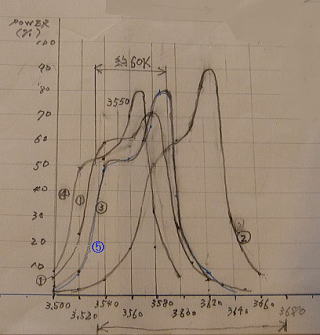

①昨日の状態です。

②北側エレメントを南方向へ水平にしました。

周波数は40kほどアップ。

③南側エレメントを22cm伸ばす。

38Khzダウン

④北側エレメントを10cm伸ばす。

17Kダウン

⑤南側エレメントを12cm縮める。

これで南=北。E3=3.24mで同じになる。

帯域幅は変わらず、凸凹も変わらずでした。

帯域幅の拡張方法はエレメントを複数にするしかなさそうです。

![]() 2021年11月 思案中です

2021年11月 思案中です

3.5Mの帯域不足を何とかしようと思案してます。

延長エレメント(E3)をパラにしてみてはどうかと思ってます。

若干、実験しましたが既存の延長エレメント3.24mもかなり短くなりそうでした。

パラにする追加エレメントをE5エレメントと呼ぶ事にします。

3.0mのE5エレメントをパラに(角度45度と60度)すると周波数は数百KHMzも

ダウンしてしまいました。

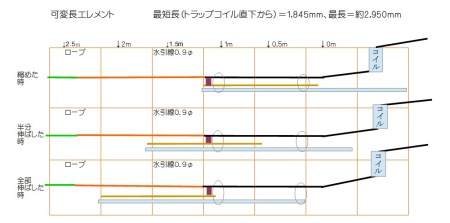

E3とE4エレメントを可変長にして最適長を探す実験をしようと思ってます。

ロッドアンテナからのヒントです。

南側と北側の計4本のエレメントの長さ調整が必要ですから

なるべく簡単(階段の昇り降りの体力消耗しないように)に実験できるような事を考え中です。

自在にエレメント長を変えれるように製作しました。

テスト用なので耐久性もないので実用にはなりません。

結果的に、帯域幅は広くなりませんでした。

写真やグラフを記載していきます。

|

可変長エレメントの2本はV字型で7Mトラップの先に繋ぎます。 |

|

可変長エレメントの構想です。 1.2φの銅線とエレメント線が接点を介して移動するようにします。 |

|

接点に使用するパーツです。 ラジコンで使う電源コネクタの部品を使います。 |

| 建築用のプラスチック部材(2m)を使います。 軽いのですが折れやすいので要注意です。 写真は各パーツを取り付けて完成したものです。 |

|

| 接点部分です。 |

|

| トラップコイル側です。2本を束ねてギボシ端子で繋ぎます。 | |

| 南側の様子です。角度は10度の開きです。 | |

| 北側の様子です。角度は5度の開きしかありません。 | |

|

最短の長さで3.8M帯がカバーされてます。 長さを+20cm~+40cmまで伸ばすと3.5M帯がカバーされました。 |

|

可変長の2本のエレメントでは帯域幅は60Khz程度は変わりません。 差異を見る為、Excelでグラフを描かせてみました。 赤いグラフが以前のシングル・エレメントですが比較しても差異が見られません。 凸凹も変わらず。 この凸凹は何の影響なのか不明。 |

と言う事で、マルチエレメントの効用と期待した帯域幅の拡大も見られず

メリットが有るかどうかも分からないと言う結末でした。

-------------------------------------------------

2021/5/9(火)7:46 雨降り天気 外気温13度。

+35cmの状態でピーク周波数がダウンしている。

3.588Mhz→3.515Mhz 73Khzダウン。

出力ピークも85%から78%にダウン。

![]()

![]() 2021/11/16 折り曲げ式エレメントとなりました

2021/11/16 折り曲げ式エレメントとなりました

いろいろ実験を重ねましたが本日、3.5Mアンテナ(3.8含む)は完成しました。

帯域幅の問題は可変長エレメントや第3のエレメントを球体にしてみましたが

60Khz幅は改善されませんでした。

球体エレメントは周波数が下がるだけでした。

直径14cmで約108Khz、直径20cmで200Khzのダウンでした。

何かに利用出来るかも知れません。

は

は

最終的にエレメントは1本として途中で折れるように張り

角度を変える事によって3.5Mhz帯から3.8Mhz帯まで使用できる

アンテナとしました。

エレメント長のまとめ

折り返し角度は紐(水引線0.9φナイロン製)を引っ張る事で

変化させます。 南側と北側を一度に目いっぱい引っ張ると

3.8Mまで達します。

通常運用は両方を引っ張るのは面倒なので北側は水平位置程度に

しておき、南側(シャックに近い)を水平から折り返しに

引っ張る予定です。

この場合は3.514M~3.666M程度の150KHz幅で運用できます。

3.8M帯まで運用する場合は北側を目いっぱい引いての運用に

なります。

紐の位置はベランダ手すりの水平方向3m程度に目安の周波数目盛りを

表示しようかと思ってます。

→その1へ戻る

アマ無線のページに戻る